À première vue, ce test semble d’une simplicité presque enfantine : un dessin, quelques lignes, des carrés imbriqués les uns dans les autres. La question paraît banale : combien de carrés voyez-vous ? Pourtant, derrière cette devinette apparemment inoffensive se cache une exploration fascinante de la psychologie humaine. Ce puzzle visuel n’est pas seulement un exercice de concentration ou d’observation ; c’est aussi un miroir dans lequel se reflètent nos biais, notre confiance en nous, et nos tendances les plus profondes.

Car ce test, en réalité, met en lumière un aspect que beaucoup de gens ignorent ou refusent d’admettre : notre propension naturelle à la surestimation. Plus encore, il révèle à quel point nous avons tous, à des degrés variables, une forme subtile de narcissisme cognitif — cette croyance intime et souvent inconsciente que notre perception est la bonne, que notre jugement est sûr, et que nous avons raison, même lorsque nous ne le vérifions pas.

1. Le test qui trompe l’ego

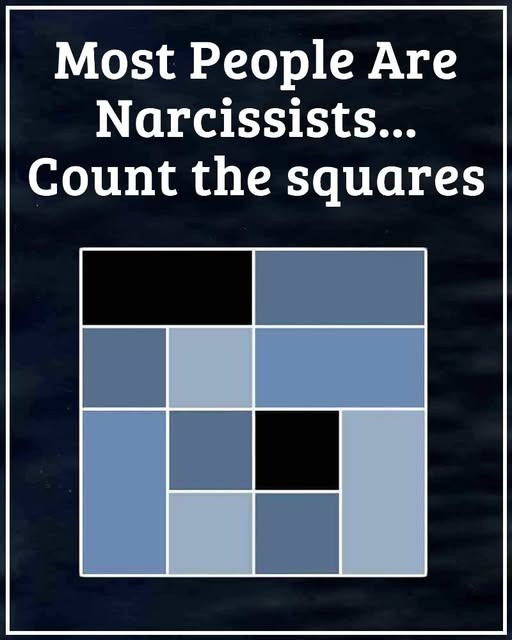

L’image est simple : un grand carré composé de carrés plus petits. La consigne aussi : “Comptez tous les carrés que vous voyez.” En quelques secondes, notre cerveau se met en marche. On commence à pointer du doigt : un, deux, trois… neuf petits carrés. Puis on pense avoir terminé. On donne sa réponse avec assurance.

Mais en réalité, la plupart des gens se trompent. Ils oublient les carrés moyens, ceux formés par la combinaison de plusieurs petits, ou encore le grand carré qui englobe l’ensemble. Résultat : au lieu de quatorze carrés, beaucoup n’en trouvent que neuf, parfois moins.

Ce qui est fascinant ici, ce n’est pas le résultat en lui-même, mais la réaction face à l’erreur. Certains sourient, admettent leur oubli, et reprennent calmement le comptage. D’autres, au contraire, s’irritent, nient l’évidence ou refusent d’accepter qu’ils aient pu se tromper.

Cette différence de réaction révèle quelque chose de fondamental : notre rapport à l’erreur et à la remise en question.

2. L’ombre du narcissisme ordinaire

Le mot “narcissisme” évoque souvent l’image d’une personne arrogante, égoïste, obsédée par son apparence. Mais en psychologie, le narcissisme n’est pas forcément spectaculaire. Il existe sous des formes bien plus discrètes : un besoin d’avoir raison, une résistance à la critique, ou simplement une confiance excessive en ses propres perceptions.

Le narcissisme, dans sa version la plus banale, c’est l’impossibilité d’imaginer que notre vision du monde puisse être fausse.

Quand quelqu’un regarde ce test et affirme sans hésiter “C’est évident, il y a neuf carrés !”, sans même envisager d’autre possibilité, il manifeste une de ces formes légères mais communes de narcissisme cognitif. Son cerveau ne dit pas : “Je peux me tromper.” Il dit : “Je vois juste.”

Cette certitude n’a rien d’anodin. Dans la vie quotidienne, elle influence nos relations, nos choix, et notre manière d’apprendre. C’est elle qui fait qu’un conducteur moyen se croit meilleur que la moyenne, qu’un élève pense avoir compris une leçon alors qu’il l’a à peine effleurée, ou qu’un adulte refuse une critique pourtant constructive.

3. Le piège de la simplicité

Pourquoi ce petit jeu visuel réussit-il à piéger autant de gens ? Parce que le cerveau humain se méfie des problèmes simples. Lorsqu’une tâche semble facile, nous baissons notre garde.

Face à un problème complexe, notre esprit se prépare, analyse, doute. Mais face à une question élémentaire, il se détend, persuadé qu’il n’y a rien à craindre. Et c’est là que naît l’erreur.

Cette réaction automatique est appelée en psychologie le biais de simplification cognitive. Il pousse notre esprit à ignorer les détails, à chercher la réponse la plus rapide, non la plus exacte.

En d’autres termes, ce test est un miroir de notre tendance à confondre rapidité et intelligence. Beaucoup pensent que répondre vite prouve leur acuité mentale. En réalité, cela prouve souvent un excès de confiance.

4. La science de l’auto-illusion

Plusieurs études ont démontré que la majorité des gens se croient plus intelligents, plus rationnels et plus observateurs que la moyenne. Un phénomène connu sous le nom d’effet Dunning-Kruger.

Cet effet montre que les individus les moins compétents dans un domaine ont tendance à surestimer leurs compétences, tandis que les plus compétents doutent davantage d’eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que la connaissance réelle inclut la conscience de l’ignorance.

Autrement dit, les personnes modestes ne doutent pas parce qu’elles manquent de confiance ; elles doutent parce qu’elles savent à quel point la réalité est complexe.

Dans le cadre du test des carrés, le même mécanisme opère :

- Les plus confiants comptent vite et se trompent souvent.

- Les plus attentifs comptent lentement, vérifient, et découvrent les carrés cachés.

Le second groupe illustre une qualité rare : l’humilité cognitive, cette capacité à suspendre son jugement, à douter un instant pour vérifier.

5. Ce que révèle votre réponse

Ce test n’est pas un diagnostic psychologique, mais il reflète des attitudes mentales précieuses à observer.

Moins de 6 carrés

Vous allez droit au but, sans détour. Cela traduit une personnalité énergique, mais parfois impulsive. Vous aimez agir rapidement, mais votre confiance peut vous aveugler. Vous gagnez en efficacité ce que vous perdez en précision.

Entre 6 et 9 carrés

Vous prenez le temps d’observer, mais vous vous fiez encore beaucoup à votre première impression. Vous possédez une bonne capacité d’analyse, mais vous pourriez aller plus loin en cultivant la patience et la curiosité.

Entre 10 et 13 carrés

Vous démontrez une réelle rigueur intellectuelle. Vous avez pris le temps de questionner vos certitudes, de revoir votre raisonnement. Cela indique une forte conscience de soi et un esprit analytique.

14 carrés (ou plus, selon la version du test)

Félicitations, vous avez non seulement observé avec soin, mais aussi compris la structure du problème. Cela traduit une capacité de réflexion méthodique et une vraie humilité intellectuelle : vous ne vous êtes pas arrêté à ce qui semblait évident.

6. La différence entre confiance et vanité

Il est important de distinguer la confiance en soi saine du narcissisme défensif.

La confiance en soi repose sur la conscience de sa valeur, accompagnée de la reconnaissance de ses limites. Le narcissisme, lui, repose sur la négation de ces limites.

Un individu confiant dit : “Je crois en mon raisonnement, mais je peux me tromper.”

Un individu narcissique dit : “Si je le pense, c’est forcément vrai.”

Cette nuance, presque invisible, fait toute la différence entre une personnalité stable et une personnalité rigide. Et le test des carrés, en apparence anodin, met précisément cette nuance en lumière.

7. Pourquoi nous aimons avoir raison

Avoir raison, c’est gratifiant. Chaque fois que notre cerveau croit avoir trouvé la bonne réponse, il libère une petite dose de dopamine, l’hormone du plaisir. Cette satisfaction immédiate crée un cercle vicieux : plus on pense avoir raison, plus on s’attache à cette impression.

Mais ce plaisir a un prix. Il nous pousse à protéger nos croyances au lieu de les remettre en question. Même quand les faits contredisent notre point de vue, nous cherchons inconsciemment à les ignorer ou à les déformer.

Ce comportement s’appelle le biais de confirmation : nous prêtons attention aux informations qui confirment nos idées et rejetons celles qui les contredisent.

Dans le test des carrés, ce biais se manifeste ainsi : après avoir donné un nombre, notre cerveau cherche à valider cette réponse plutôt qu’à la vérifier.

8. Le test comme métaphore de la vie quotidienne

Le test des carrés n’est qu’un prétexte, une métaphore miniature de situations bien plus vastes.

Quand nous débattons avec quelqu’un, nous “comptons nos carrés”.

Quand nous analysons un événement politique, nous “comptons nos carrés”.

Quand nous croyons comprendre une personne, sans écouter toute son histoire, nous “comptons nos carrés”.

Autrement dit, nous interprétons le monde selon les carrés que nous voyons, pas selon ceux qui existent réellement.

Cette métaphore souligne la valeur de la prudence intellectuelle. Avant d’affirmer, il faut regarder deux fois. Avant de juger, il faut comprendre. Et avant de conclure, il faut admettre que notre perception est toujours partielle.

9. Narcissisme et société moderne

Pourquoi ce test résonne-t-il tant aujourd’hui ? Parce que notre époque encourage le narcissisme.

Les réseaux sociaux, les selfies, la valorisation constante de l’opinion personnelle ont créé une culture où paraître sûr de soi vaut plus que chercher la vérité.

Dans cette société de la certitude, douter est perçu comme un signe de faiblesse. Pourtant, c’est exactement l’inverse : douter est une preuve d’intelligence.

Les narcissiques modernes sont légion non parce qu’ils s’aiment trop, mais parce qu’ils ne supportent plus l’idée d’avoir tort. Et cette intolérance à l’erreur commence souvent dans des choses minuscules, comme un simple test de carrés.

10. Le pouvoir de la remise en question

Clique sur page 2 pour suivre